どうも白熊です。

工事現場でどんどん普及してきた杭ナビの使い方をよりわかりやすく紹介していきます!

図を多くしてありますので、この通り使用すれば杭ナビの使い方をマスターできます!

この記事はロードマップの【実践編】にあたります。

まとめ記事を見たい方はこちらから見てみてください!

杭ナビマスターへのロードマップ!まとめ記事! ←クリックで記事に移動!

合わせて読みたい記事!

目次

杭ナビの使い方手順

1.基準の設置をする

2.基準の値を把握する

3.基準のデータを作成する ※注意が必要

4.基準データをスマホに登録する

5.電源を入れ、杭ナビを水平に設置する

6.杭ナビとスマホを接続する

7.使う基準データを選択する

8.後方交会を選択する

9.基準にプリズムをセットし杭ナビに既知点を入れる

10.出したい点を出す!

一つ一つ解説していきます!

〜下準備〜

基準の設置をする

基準の設置はX1-Y1で良いです。基準はX1-Y1が(0 , 0)でOK。

それとは別に既知点の作成が必要です。(複数箇所)

既知点は工事の邪魔にならない位置に作成が必要です。

工事とともに無くなるようでは、次の工程で使用が出来なくなりますので注意。

例えばX1から−5mとかX1±0のY1から−5mなど工事現場で作りやすい点を

現場に出しましょう!( 狭い現場などでは1m返りなどでもいいですが、基準が無くならないよう注意)

『無くならないところに基準を作る!』だけ覚えましょう

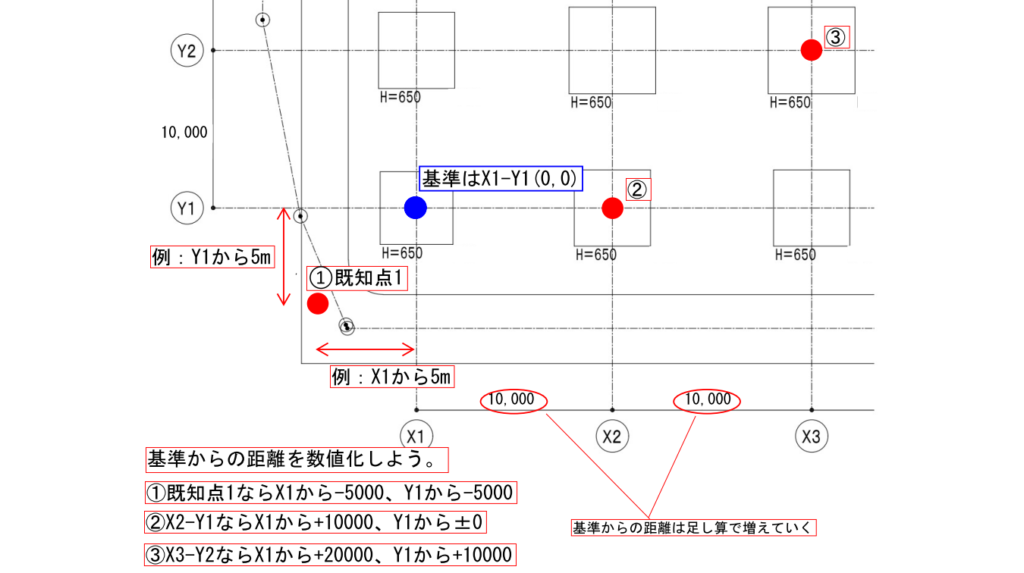

基準からの値を把握する

図面などに基準の値を書いて距離がちゃんとあっているのか確認しましょう!

基準がX1Y1(0,0)に設定し、基準からX+〇〇〇〇mm,Y+〇〇〇〇mmという

距離を値として入れてくので、X2,Y2がX1,Y1から10000mmずつ離れているなら

X2,Y2は基準からはX+10000mm,Y+10000mmとなります。(足し算方式です! )

基準よりー(マイナス)方向にあるものはー〇〇〇〇mm表記をしていきましょう。

この基準からの距離をデータとして作成していきます。

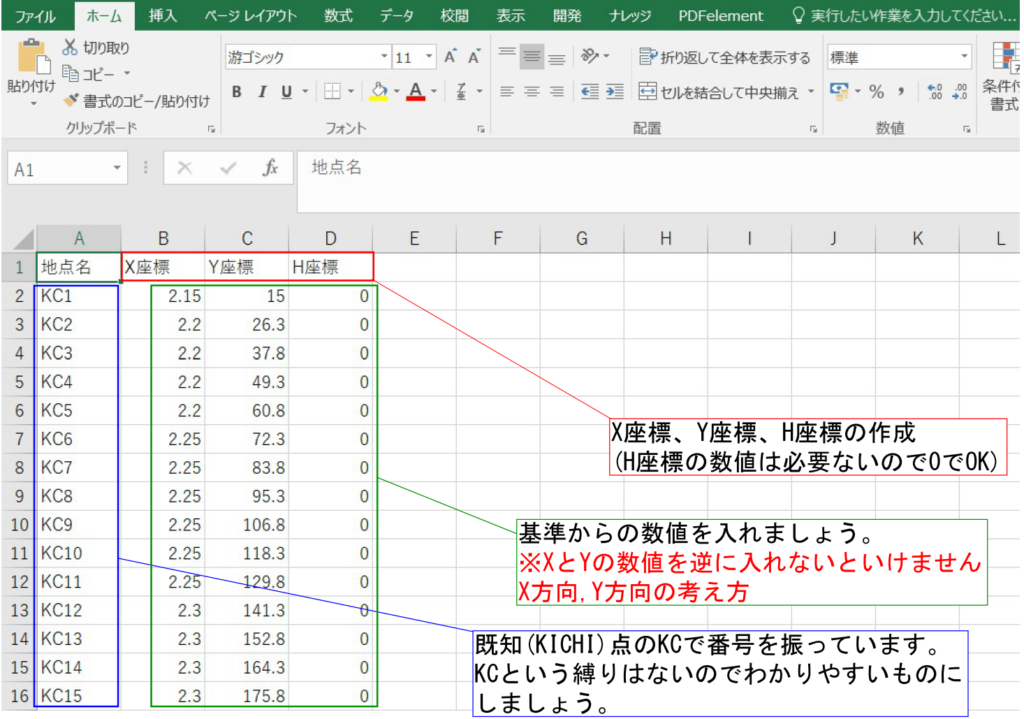

基準のデータを作成する(CSV参考データあり)

その整合した基準の値をデータに入力していきます!

参考データをダウンロードできるようにしておきます。

杭ナビ基準参考データ ←ここからダウンロード!

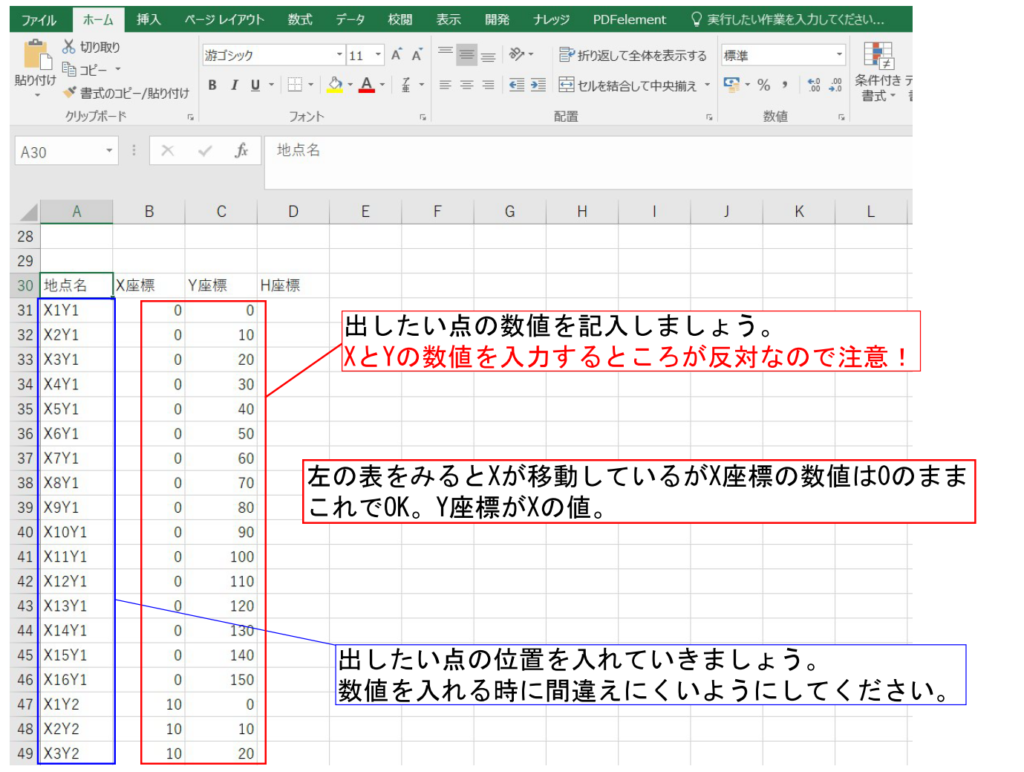

実際に入力するデータはX,Yが逆になるので注意してください!これが間違えやすいところ、、、

EXELで作りますが保存の際にCSVファイルに変換して保存します。

↑既知点の入力をしましょう。

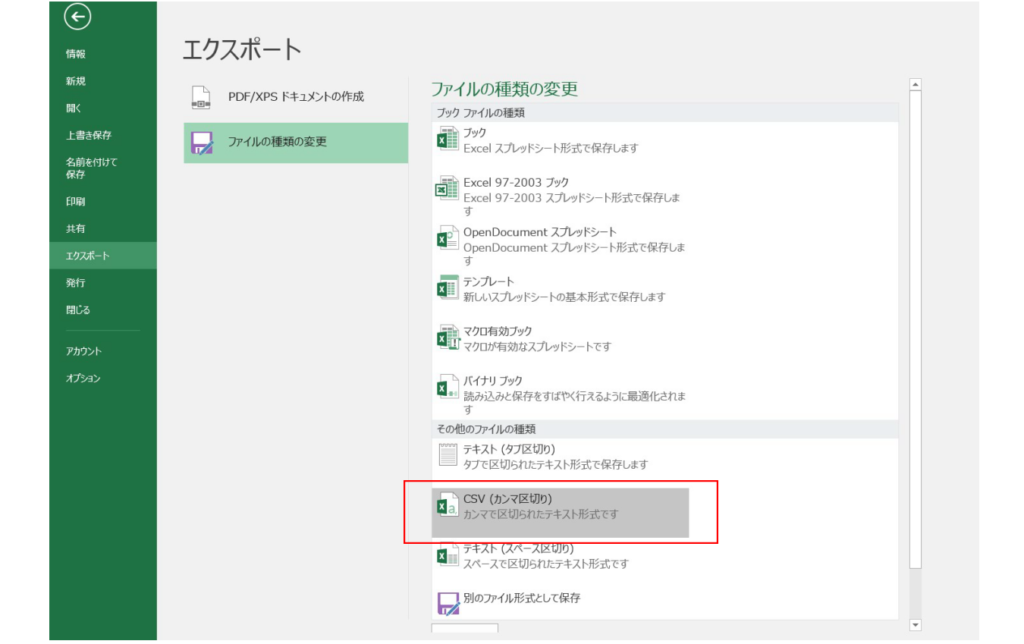

基準データをCSVファイルで保存

基準データをCSVファイル形式で保存しましょう。

保存する際はエクスポートからCSVファイルを選択しましょう。

保存したデータはパソコンにスマホを接続し、スマホ内のファイルにデータを入れましょう!

ここまでくればあとは現場で実際に杭ナビをセットして出したい点を出してみましょう!

〜現場での作業〜

杭ナビを置く位置を決めよう!

ここが現場での作業で非常に重要です!最初が肝心です!

三脚を立てて杭ナビをセットします。基準が2点以上見えるところにセットしましょう。

もちろん出したい点を見えることも大事です。

それから使う基準は近すぎないことが重要です!

基準同士の角度としては90度〜120くらいの中に入っていると精度が増します。

距離としては出したい点よりも遠いところの基準を使うといいでしょう。

さあでは杭ナビをセットして電源を入れていきましょう!

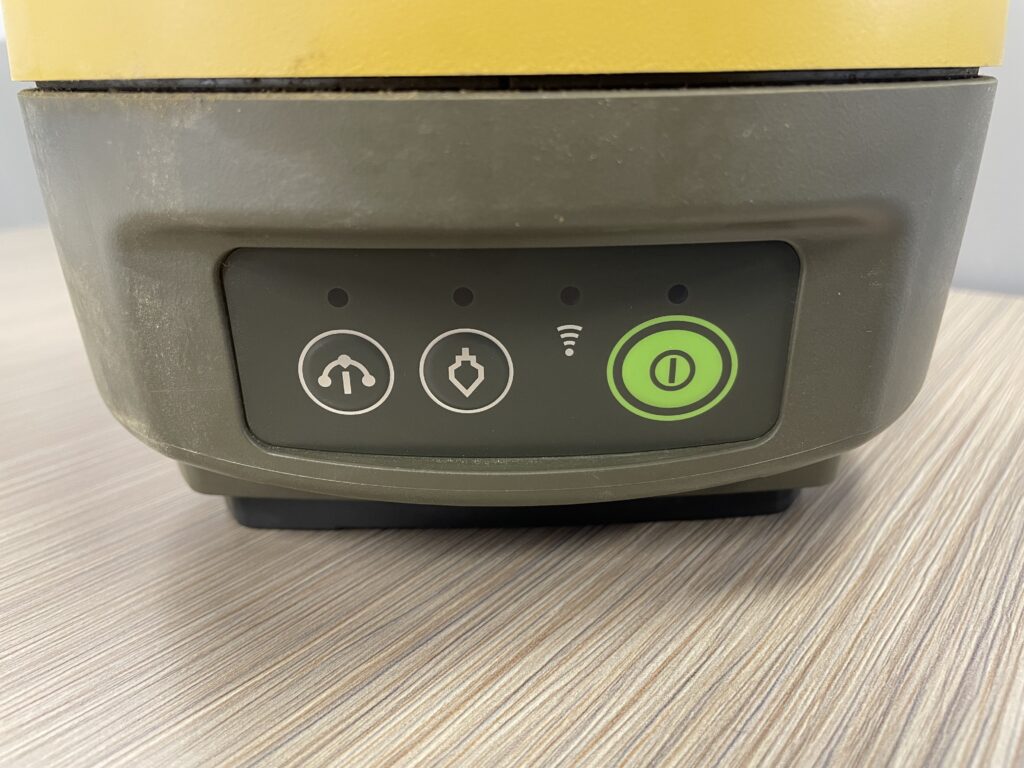

電源を入れ、杭ナビを水平に設置する

三脚を立てるときに三脚の頭がなるべく水平になるようにセットしておくと

後で楽です。電源を入れると自動で水平をとってくれるのですが、三脚の頭がかなり斜めだったりすると

うまくセットできないので、三脚を水平にして水平ボタンを押すと自動で調整してくれます。

杭ナビとスマホを接続する

杭ナビ電源を入れた後にスマホと接続していきます。

スマホで入力を選択し、スマホに取り込んだデータを選択しましょう。

使う基準データを選択する

事前に登録し、入れてあるデータを選択します。

後方交会を選択する

基本的には後方交会を選択します。

これは杭ナビを任意のところにセットした場合に使います!

後方交会は既知点2点から杭ナビがいる位置を自動で計算してくれる

設置方法です!

基準(既知点)にプリズムをセットし杭ナビに既知点を入れる

付属のピンポールにプリズムを固定し、既知点にピンポールの先端を

合わせましょう。

出したい点を出す!

出したい点まで誘導してくれるので、その位置を出しましょう。

スマホの画面に映っている矢印方向に進みましょう。

以上の方法で杭ナビを完璧に使いこなすことができます。