お疲れ様です!白熊監督です。

今回のテーマは建設会社(ゼネコン)では工事現場に従事する仕事の生産設計を

ピックアップしています。

目次

現状の背景

工事現場には建設会社の様々な部署の方々が関わっています。

もちろん現場があっての会社なので必然的にそうなってきますが、現場を管理するのは施工部隊が

筆頭になって行っています。

ただし、近年の人手不足や就職氷河期によって中堅層と呼ばれる30代・40代が不足している影響で

現場に常設で働いてる方の負担は年々増えてきている傾向にあります。

そこで今後必要になってくる職種として生産設計があげられます。

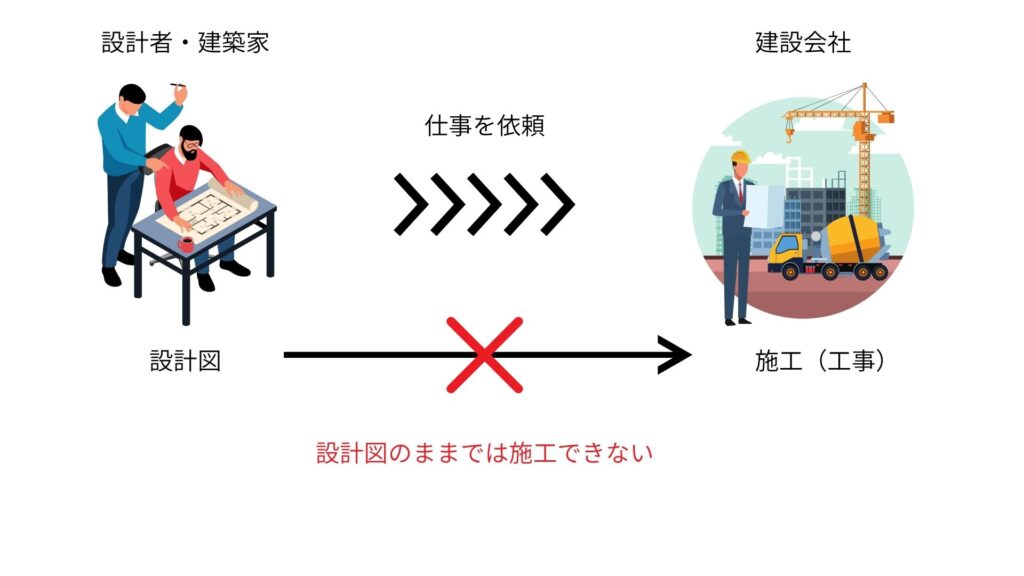

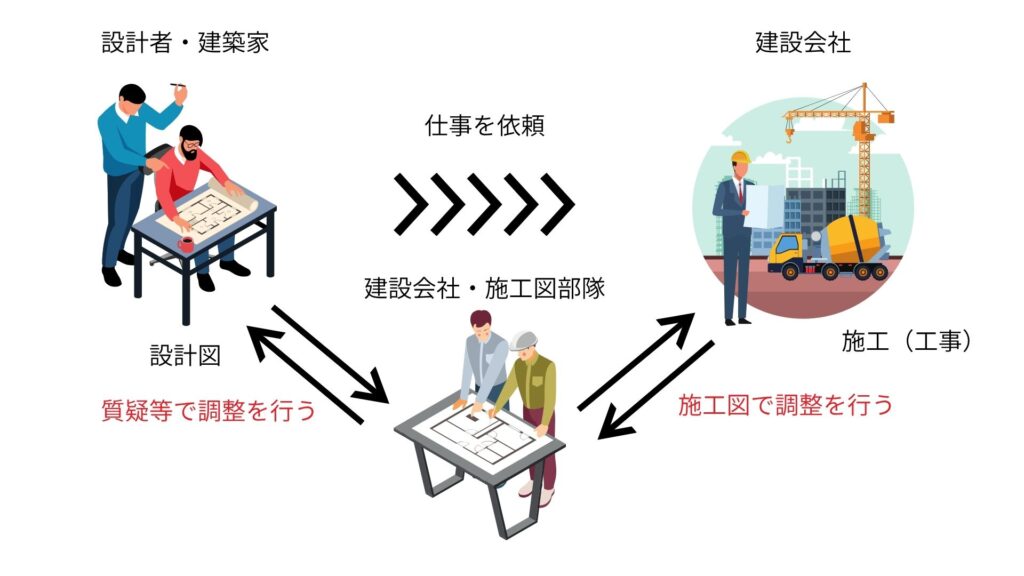

生産設計とは?

生産設計とは現場監督と設計者の間を繋ぐような存在で、設計図を施工図にし、現場監督に

渡すことで施工をしてもらう仕事です。

設計図のままでは施工が行えないので、施工図を作成する仕事です。

設計図は建物全体の意匠や構造を示す基本的な計画図であり、設計者の意図を反映しています。

一方、施工図は現場で実際に施工を進めるための詳細な作業図で、使用材料や寸法、

納まりなどを具体的に指示します。

両者の整合性が取れていないと、現場での混乱や手戻りが発生し、

品質・安全・工期に悪影響を与えます。

そのため、設計図と施工図の整合性を確保することは現場運営において極めて重要です。

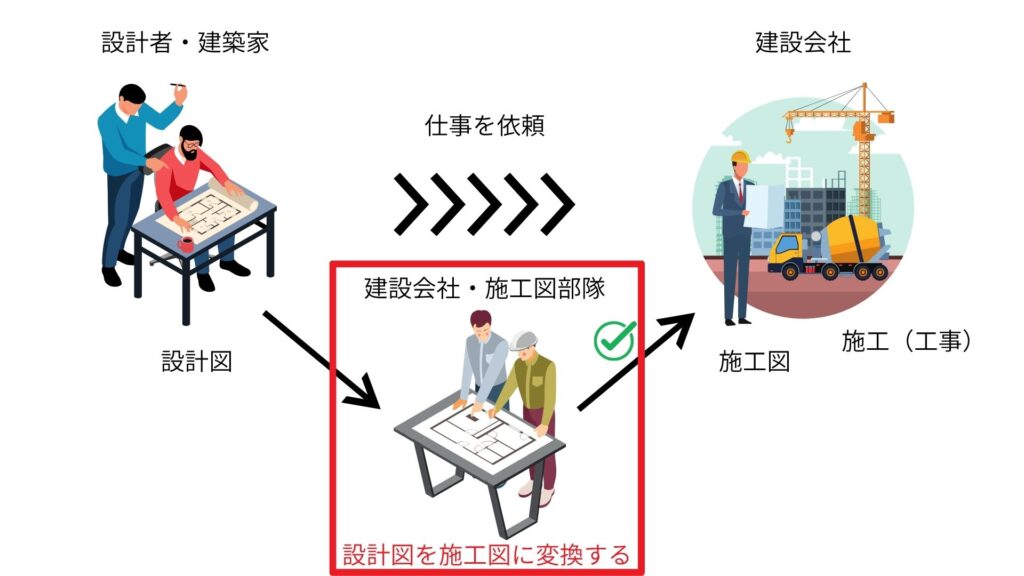

生産設計とはどんな仕事?

生産設計の主な仕事としては施工図の作成を行います。

なので基本的に現場を管理することはなく、デスクワークがメインとなってきます。

現場の経験がある方や図面の作成を行ってきた方が配属される印象なので新卒の子がいきなり

配属されることは少ないのかと思います。

生産設計の仕事は

・施工図の作成

・製作図のチェック

・監理者(設計者)への確認や承認依頼

大きく3つに分けられます。

施工図の作成

施工図とは言葉通り施工をするための図面であり、これがないと工事の躯体や仕上げが出来なくなります。

ここでいう施工図は躯体図(基礎伏図・床伏図)と平面詳細図(仕上図)を指し、設計図からより細かい

納まりを反映した全体図を作っていくイメージです。

施工図を見て躯体や内装を現場では作っていきます。

製作図のチェックや現場との調整

製作図とは例えば窓の図面やドアの図面など建物につくパーツの図面のようなもので、

製作図のものをはめるために施工図の形状も変わってきます。

なので施工図と製作図の整合性が取れていないと、現場にドアを持って来たけど入らないということも

起こりえます。

製作図は細かい部品の図面もありますので、生産設計の人では書けませんので、ドア屋さんが書いた図面、

窓屋さんが書いた図面を生産設計にいる人がチェックをして、修正を依頼をするようなやり方をします。

監理者(設計者)への確認や承認依頼

現場で施工するためには監理者の図面承認が必要です。

承認を受けた図面にて現場で施工を行うことで正しい建物が建っていきます。

施工図を書く中で、現場と調整や設計者との調整を行い、施工図に反映を行っていきます。

生産設計が監理者に承認をもらったものを現場に共有し、現場監督はその通りに施工することで

建物を不整合が無く建てることができます。

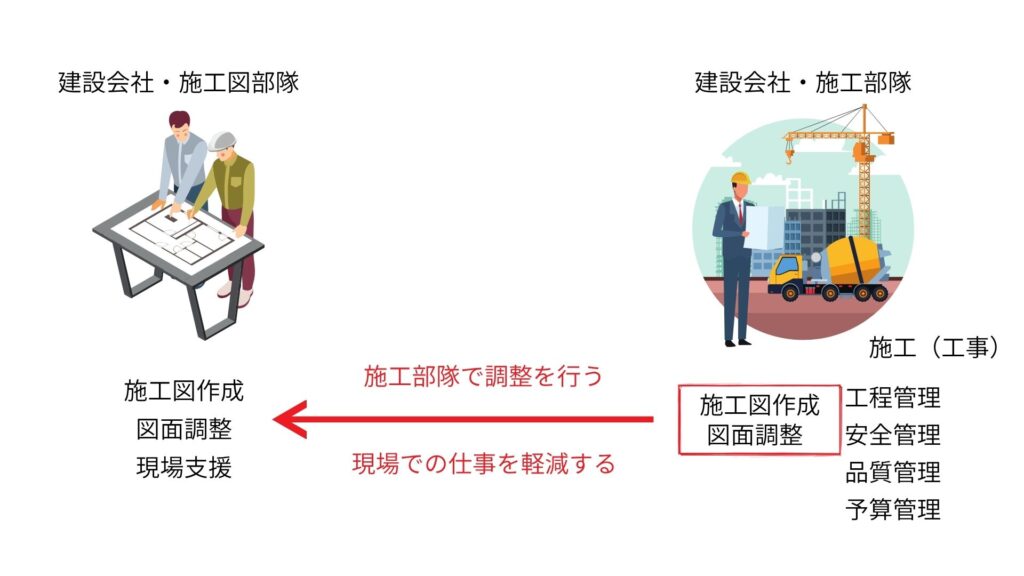

生産設計が必要な理由

近年、建設業界で問題になっている建設業の働き手不足が一人一人の負担を多くさせていっていて、

現場で働く現場監督の多くは時間外労働や振替休日を調整しながらやりくりしている現状が

続いています。

その中で多くのゼネコンは現場にいる監督が工程を管理し、図面の調整を行いと色々なこと仕事として

行わないといけないので、現場でトラブルがあった際の対応などもありますので集中的に図面が

見られるかと言われればそのようなことができません。

なので、現場での負担を減らすために会社や内勤として図面専門の人を配属し、現場にいる人が

現場の調整に注力できるような環境を作るために生産設計が必要になっています。

まとめ

今後の工事現場で勤める現場監督の仕事を軽減する可能性のある生産設計という仕事を

紹介しました。多くのゼネコンで取り入れを検討していかなければならない事項ですが

すぐに導入ということがなかなか難しい仕事であり、会社の中で誰がやるか、どの程度の人を

導入するかなどの検討が多くて踏み切れないゼネコンが多いかもしれないですね。